孕妇跪下求丈夫婆婆剖腹产被拒,最后选择自杀,我并不觉得与我无关

文 | 渣总

8月31日20时左右,陕西榆林市的一名待产孕妇坠楼身亡。

这则看似平常的社会新闻却引发了热议,因为这位产妇实在无法忍受生产的痛苦要求剖宫产,却屡遭丈夫及家人的拒绝,在极度的绝望和痛苦之中,选择跳楼自杀。在新京报的新闻中,描绘了如下让人心疼的情景:

一名看到监控视频的当地人士介绍,当天18时05分10秒,产妇走出楼道打电话,随后,她的丈夫及婆婆来到旁边。由于疼痛难忍,10分钟后,她双手扶肚子跪在地上,医生和家属扶起她,并劝说其进入分娩中心。19时20分,产妇再次走出产房,医护人员紧随出来,7分钟后,在众人劝说下,她再次进入分娩中心。

榆林市第一医院一位杨姓负责人告诉记者,他于昨日调取监控,看到视频里产妇疼痛难忍,面向婆婆和丈夫跪下,她的母亲站在远处。

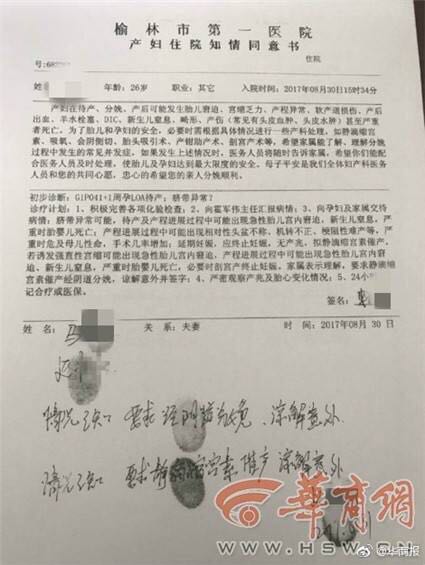

新闻爆出之后,医院与家属双方各执一词,医院坚称病人家属在医院已经诊断“不适合顺产,建议剖宫产”的情况下,依然坚持顺产并在同意书上签字——“谅解意外”。

医院所出具的家属在《产妇住院知情同意书》上的签字(图片来源华商报)

而病人家属则称:家属已经要求剖腹产,但医院方面称“已经快生出来了,不能剖了”。

如果说医院方面支持产妇剖宫,为何在产妇还有意识的情况下,不是让本人签字,而是非要家属认同?为什么产妇正在生产,巨痛难耐,却还有能力走下产床,爬上窗台?这个过程中,为什么没有一个医生护士上前劝阻?

如果丈夫珍惜妻子,为何在明知有风险的情况下还要签字“谅解意外”?

为何?为何明明身负另一个生命,这位产妇却无法掌握自己的命运?当她宁愿选择死亡也不愿继续生产之时,可以想象她所承受的是怎样非人的折磨,是如何心如死灰?

孕妇自杀前爬上的窗台

这一事件引发大规模的刷屏,大概因为很多人难以置信,这样的事情居然真实地发生在今天,它打破了一种美好的幻觉,用残酷的血淋淋的事实告诉我们——当一部分女性被奉为“女神”同时,还有一部分女性生如飘萍,命如草芥,但前者并不见得就比后者更幸运,因为她们生活在同一片天空之下,在同一个社会之中。她们的命运丝丝相连。君不见评论中还有不少女人以自己当初顺产的经历为例,评价产妇“太脆弱”。

当女性自身都被某种可怕的蒙昧所裹挟时,谁能独善其身?

早在40年前,美国作家玛丽莲·弗伦奇就已在自己著名的小说《醒来的女性》之中,借角色之口道出了真相:

“所有女人都是一体的。”她说。……“当我听说她们的事情时,我并不觉得自己置身事外,我觉得这也是在说我。我觉得,我们是她们的转生。我甚至记得,从前、在别处,我是另外一个女人。我背着沉重的柴垛,弯着腰,慢慢地往希腊的山上爬;我戴着面纱、偷偷地走在街上,担心自己真的被人看见;我因为裹脚,连路都走不稳;我做了阴蒂切除手术,成了丈夫的所有物,没有性快感却要痛苦地生产。在我生活的国家,法律允许丈夫打我、将我锁起来,惩罚我。”

美联社摄影师Hassan Ammar拍摄的照片,穆斯林女性透过黑纱看到的世界

– 1 –

因此,身为图书编辑的我第一次与《醒来的女性》相遇时,我几乎立即决定要引进这本小说。因为有关女人被物化、被忽视被欺凌,无法主宰自己命运的故事从来没有停止过,纵身终结痛苦与绝望的产妇不是第一个牺牲者,也不会是最后一个。

多年以前,一个朋友在家被父亲暴揍,逃到我家“避难”。不一会儿,她母亲来找她。那位阿姨走进卧室,看到躲在一角哭泣的朋友,转头看了我一眼。

那眼神令我毕生难忘。并不是因为其中的悲伤、酸楚和无奈,而是那眼神分明在诉说着:“她已经被生活压垮了”。

多年来,我又陆续听到若干这样“被生活压垮的女性”的故事。

一个朋友深夜接到一位主妇朋友的求救电话,连忙赶到对方家。门开的一刻她被眼前的景象惊呆了:那位主妇的丈夫手里正握着一只棒球棍,玄关满地是血。

这不是发生在社会新闻里、偏远农村的故事。这发生在一个省会城市的一个高尚小区里,一对受教育程度不低的夫妇之间。这是发生在我身边的现实。

一则反家暴公益广告,呼吁遭受家暴的女性不再保持沉默

也试过报警,可警察来了之后,说这是家务事他们不好插手,便走了。据说这位主妇后来带着孩子逃到了北京,自食其力,从头开始。

朋友有个远房亲戚,难产死了,死的时候头上扣了一个尿壶埋起来,说是怕她祸害别人,后来把她生的女孩送人。朋友生病了一直好不了,家里就说算一下,算到这个去世的女人,说是她在捣乱……

这些都只是大家无心讲起的故事,可能讲述者自己都没有在意。芸芸众生当中,这样的故事不是稀松平常吗?可不知为什么,这些年来,这些故事深深铭刻在我脑海。

《醒来的女性》的引进、出版过程历时五年,横跨三家公司。作为一本版权不明的老书,寻找的过程一言难尽。可我从没放弃寻找。因为我认定,这就是我那本“如果不出这辈子就会留下遗憾”的书。

这本出版于上世纪70年代的美国小说,讲述的是上世纪30年代至60年代的女性的真实人生,却让生活在几十年后的中国的我心有戚戚焉。因为书中的主角米拉经历了任何一个女人可能经历的生活,人们透过书页的每一行字都可能看到自己的影子。

– 2 –

书中的人们正生活在一个欣欣向荣的美好时代。他们所向往的也正是我们今天所向往的。

“每个人都满怀希望,每个人都想过好的生活。但大家都知道,好的生活是以无霜冰箱、带两个扬声器的高保真音响、铺满整个地板的地毯和烘干机为标志的。”

男人们西装革履,女人们妆容得体。房子越大、房间越多越代表幸福。主妇们在庭院里一边闲聊一边用余光注意着不远处嬉戏打闹的孩子,随时准备中断谈话冲过去给他们拍掉身上的土,把打架的两个小孩拉开。她们谈论天气、谈论做家务的小窍门、谈论孩子的疝气、谈论邻居的家长里短,极偶尔地谈起自己丈夫的职业。她们从不谈论自己。

美国1938年的维生素广告:“为人妻者越卖力做家事越有魅力”

米拉也在她们中间。

米拉曾是个非常聪明而独立的孩子。出生于小地方的她从小就喜欢阅读和思考。她十四岁开始读潘恩和尼采,进而思考天堂与尘世的关系。她得出一个结论:“世上本没有神。”她发现更有力量的,是她体内那个呼之欲出的“自我”。但她母亲从小就以精英教育中淑女的模式来培养她:

“沃德太太省吃俭用,送米拉去上培训班。米拉学了两年朗诵、两年舞蹈、两年钢琴,还学了两年水彩画。在家时,沃德太太教她不要跷二郎腿,不要和男孩子一起爬树,不要在小巷里玩捉迷藏,不要大声说话,不要同时戴三件以上的首饰,也不要金银混搭。学完了这些后,她认为把米拉‘培养成才了’。”

1960年代的典型美国主妇形象

“培养成才”的意思是“嫁得好,成为一个好女人”。米拉的桀骜不驯和稀奇古怪的想法令她成为小镇上的异类,被旁人指摘。久而久之,她屈服了。她决定去适应那强大到不容反驳的无形的规则。她嫁给了一个颇有好感但谈不上深爱的男人,穿紧身褡、高跟鞋,做一个好太太。

她成功了。她以为这就是幸福。她还有什么好奢求的呢?

毕竟在她所处的时代,报纸、电视上的英雄故事都属于男人。目之所及,女人最常见的工作是打字员。在疯人院里,满是被丈夫抛弃的妻子(因为离了婚她们根本无法独自生存)和因为兴趣古怪(喜欢研究昆虫)而被定性为精神病人的女人。米拉的朋友莉莉也在其中。她在那里学会了生存的秘诀:“我早就发现,想让人觉得你神志正常,秘诀就是伪装。你一定不能让他们知道你知道。”

1970年的Tipalet香烟广告:“往她脸上吹一口烟,她就什么都听你的。”

– 3 –

米拉努力按照他们的标准要求自己。她按照杂志上的测试一一反省:你是个好妻子吗?是个好母亲吗?你的身材保持得好吗?你的婚姻能永葆浪漫吗?她总是面带微笑,丈夫晚归从不查岗,她把家里打扫得一尘不染。

可丈夫还是跟她说:“我想离婚。”

离婚后的米拉试图自杀,却被朋友救了一命。她的绝望并非源于她将带着两个孩子面对巨大的生存压力,而是因为她所服从的那种规则背弃了她——好妻子和好母亲并不会换来一辈子的安全感。

很多时候我们不愿意选择自由,不是因为不知道自由的益处,而是不愿承受自由的代价。选择委曲求全,就是选择了委曲求全带来的舒适;选择活出自我,那就不能再理直气壮地享受那些委曲求全才可得来的好处。然而一个巨大的陷阱是——即使委曲求全,也不见得能够获得永久的舒适。因为制定规则的人不是你,你的利益便随时可能折损在棋盘的重新布局之中。

置死地而后生的米拉逐渐醒来。

“她明白了,还有比那一套说辞或是他们所犯的错误更深层的东西,那就是这一切的前提——她只能依附于另一个人才能生活——才是问题所在。……诚然过去是错误的,可也正是错误的过去解放了她,让她来到这里。”

– 4 –

醒来的米拉于三十八岁“高龄”重启了自己的人生。她捡起年少时的梦想,到哈佛大学读书,准备成为一名教师。在一九六八年的哈佛,“有些地方还不准女士入内”。但那也是左派、自由主义盛行的哈佛,在那里,她逐渐找到了一群同为反叛者的志同道合的伙伴。

米拉身上有太多《醒来的女性》作者玛丽莲·弗伦奇女士的影子。

《醒来的女性》作者玛丽莲·弗伦奇

弗伦奇自己就是一位“醒来的女性”。她于1929年出生于布鲁克林,是一位工程师和百货商店店员的女儿。她从小热爱写作,十岁便开始创作诗歌和短篇小说。1950年,在霍夫斯特拉大学就读期间,她开始兼职打工以支援丈夫就读法学院。受波伏瓦《第二性》影响,她一直坚持创作,希望成为一名作家。她完成学业,获得哲学和英语文学学士学位以及英语硕士学位,成为一名英语老师。1964年,她考入哈佛大学,由于丈夫对其写作事业的反对,两人于1967年离婚。她于1972年获得博士学位,并于1977年出版《醒来的女性》一书,一举成名。

当女性囿于昼夜、厨房与爱时,也渐渐忘记了自己的英雄梦想。米拉和弗伦她们告诉女人,选择去做异类,选择去承受自由之痛。我们都是普通人,却也是在漆黑密林中手举火把的英雄。

法国画家德拉克罗瓦的名作《自由引导人民》,画面中手举象征法兰西共和国三色旗的,便是象征自由女神的少女克拉拉·莱辛

做書说:

看到孕妇自杀新闻时,第一反应是无力:毕竟,死是她唯一可以做主的事情。意识到喊过那么多捍卫女性权利的口号,依旧不能在她站上窗台那一刻,拉住她。

她仅剩的尊严,没有留在病床上痛死,没有留给日后的生活,而是无比艰难地趴上窗户,去证明在丈夫、婆婆眼中的生殖机器,是条人命。她曾像个玩偶从手术室进进出出,任他人摆布,如果他们以生产是女人的天生的使命,来拒绝她剖腹产这个不算过分的要求,那么此时无助的她只能将她本该做的通通毁灭,拒绝当母亲的身份,拒绝当妻子的卑微。这件事留给世间一个巨大且悲凉的问号,我们该怎么办,才不是下一个女性身份下的受害者。

如果醒过来,不光女人,我们都醒过来,下一个站上窗台的她,会不会选择退一步,而不是迈一步。

《醒来的女性》

《醒来的女性》

[美]玛丽莲·弗伦奇 著

余莉 译

未读出版

2017年7月

定价:90.00元